きもの

お手入れ処

|

浴衣の仕立ても増える夏、若い仕立て屋さんと柄合わせの相談する時間が増えます。

「AとBどっちがいい?」 「こうしてみたら!?」 「やっぱりこっちかな?」 沢山の対話を重ね、経験を積んで感性を共に磨いていきたいと思います。 |

| 襦袢の衿のこと |

|

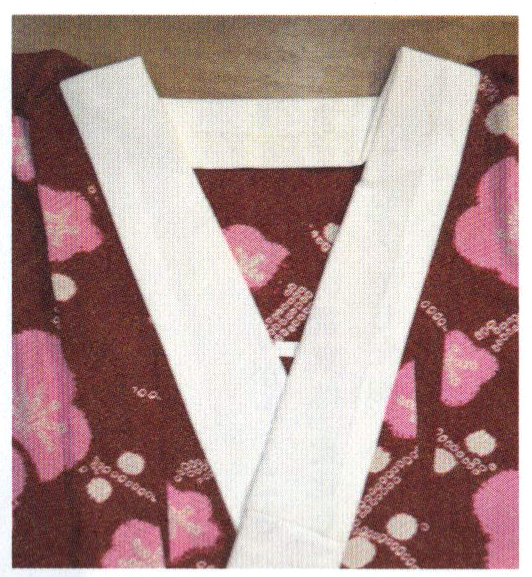

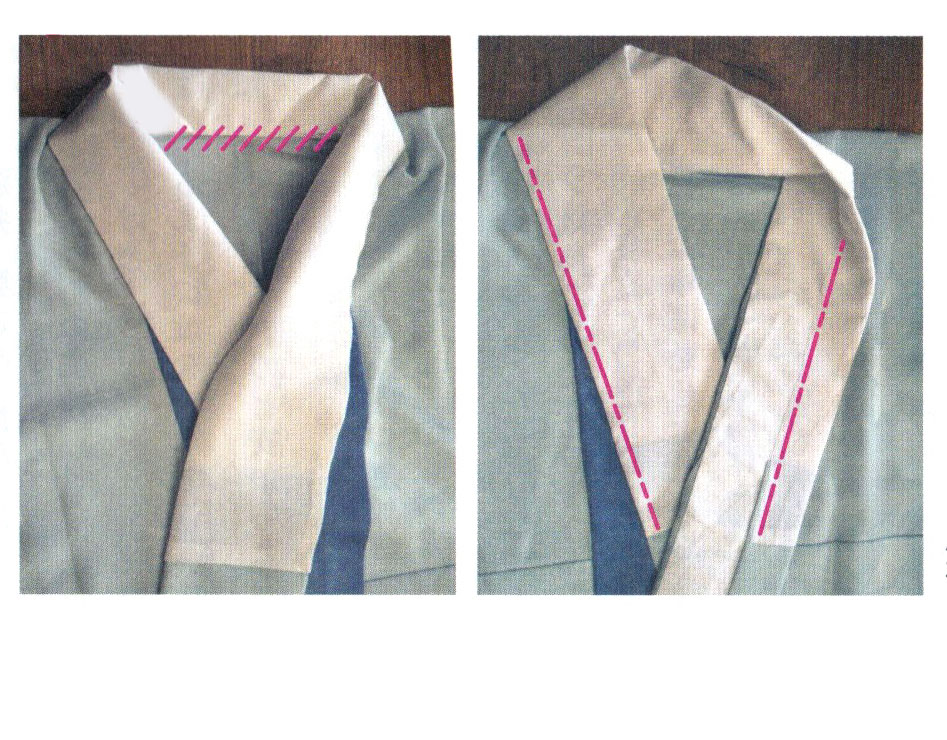

襦袢の衿は着物の衿と異なり、木綿の地衿の上に取り替え式の半衿を縫い付けます。

一般的にはバチ衿仕立て、衿の内側に衿芯を差し込んで着付けます。衿芯は種類がいろいろありますので衣紋の抜き加減の好みで衿芯の素材や形状、硬さを選びましょう。 |

|

|

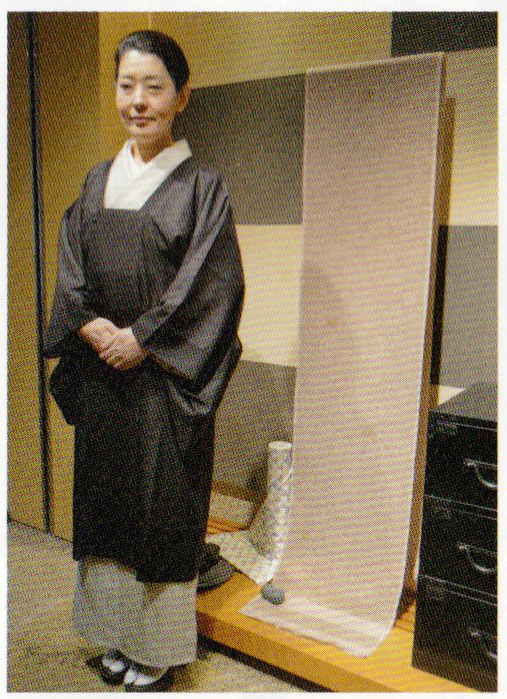

当店では長襦袢のお誂えの際に留袖や振袖などの礼装用で一巾の重めの塩瀬や刺繍の半衿をつける場合、広衿にお仕立てする事をおすすめしています。そうすると、衿元がゆったりと美しく綺麗に着付けられるからです。私はビニールの衿芯が苦手なのもあって、

普段着の長襦袢も地衿の中の衿芯を硬めに変えました。すると嬉しい事に半衿付けが楽になりました。

広衿だと直線縫いを2本縫って、衿周り(約15㎝)をかがるだけで綺麗に仕上がります。時間と手間が省け半衿を外すのも楽に出来ます。裁縫が苦手な方にもおすすめです。

襦袢の地衿を広衿にお直し承ります。 また、地衿の変色が気になりましたら新しく白い地衿に交換する事も出来ます。 衿元もその人らしく装えたらいいですね。 |

|

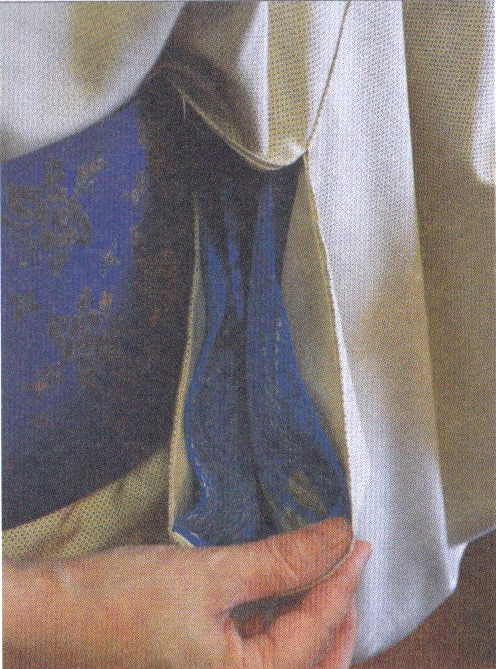

そこでおすすめしたいのが、

長襦袢地一反で単衣襦袢と「うそつき襦袢」を 作ること。 私はこの方法で袖丈の違うきもの(1尺2寸と1尺3寸)にそれぞれ合わせられるようにしています。 うそつき襦袢は胴を晒し木綿で半襦袢にしても良いですね。 |

|

合理的ななかにもきものとの色合わせや

振りの重ねの美しさを重視して、用尺が十分にある場合は袖口布や振り口布をつけておくと無双袖のように見せることもできます。 |

|

着心地も見栄えも、経済的にも賢い工夫、お試しください。

白はもちろん、楽しい色柄の長襦袢地、お誂えの無地染めも承ります。 |

| 襲着のススメ(比翼仕立て) |

|

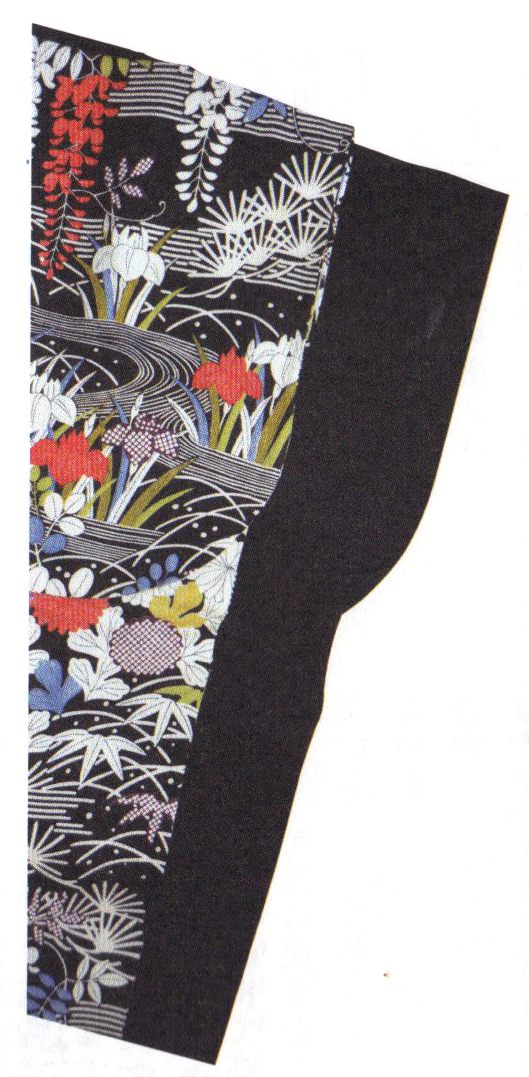

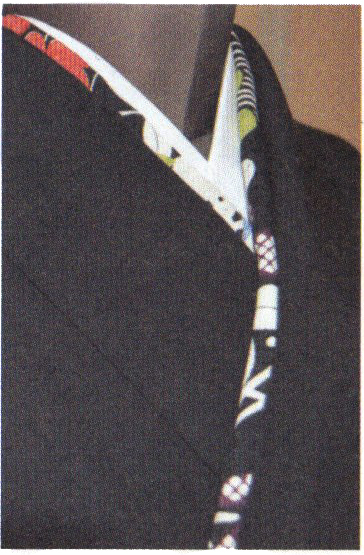

きものの着姿の袖口や振り、褄下からのぞく

下着の色合わせは何とも美しいです。 茶屋辻模様の型小紋で下着をつくり黒のきものに襲ねました。衿元に一筋入った衿の比翼が胸元に華やぎを添えてくれます。どちらもリメイク、黒のきものには藤の三つ紋を刺繍し、袖の丸みを大きく元禄袖にしました。 市松人形たちが着ていた明治・大正・昭和初期の匂いのするきもののような、そんな優しくてやわらかな雰囲気を醸し出す装いも素敵です。 着付けると二枚襲のように見える比翼仕立て(黒留袖は白の比翼を付けています)にも出来ます。 |

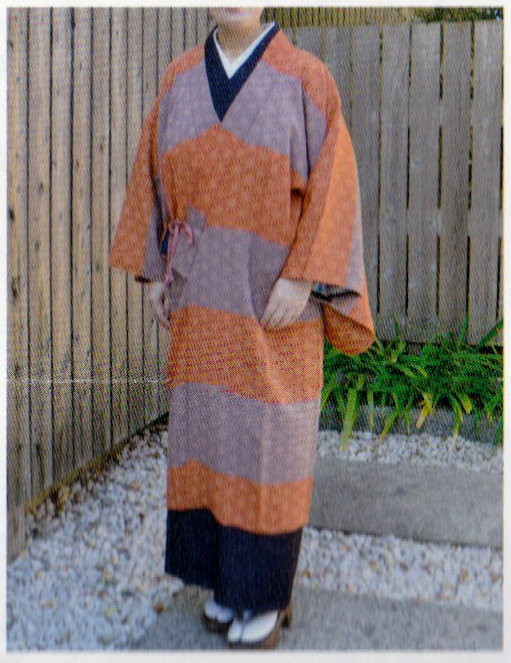

| はじめてのコート |

|

はじめてのコートをつくるなら、何から用意しましょうか?

きものを着る機会がお呼ばれなどの場合ならば、まず無地感覚の道行コート。真冬にはショールを合わせて十一月〜三月ぐらいの期間装えます。7分丈〜8分丈などの長めが晴着に相応しく上品です。洋服でコートが必要な時期ならなおのこと道中に帯付けは避けたいところ。車で移動するので必要ないと言われる方もいらっしゃいますが、帯やきものを保護するためにも一枚は用意しておきたいものです。 |

|

二枚目は単衣か薄物がおすすめ。三月〜五月、十月〜十一月春先や秋口にお役にたちます。 温暖化が進み、移動中の車内でも冷暖房が整い、冬でも汗ばむ事が多いですね。 新幹線や飛行機の中で脱ぎ着せずにいられます。丈はきものを裾までカバーする対丈がおすすめ。 撥水加工しておけば雨ゴート兼用に。紋紗やレースも素敵です。 三枚目は防寒用。ビロードやカシミア、ウール素材の軽くて暖かなものがあれば嬉しいですね。 とはいえ、人それぞれきものを着るシーンやお住まいの地域の気候によって必要なコートや優先順位も違ってきますので、参考になさってみて下さい。 |

|

また、和のお稽古や普段にきものを楽しみたい方には気兼ねなく着られるものがあれば嬉しいですね。

手持ちの紬や小紋のきものや羽織をリメイクしてみませんか?きものでは着られないものも洗張や染替をして思い通りの丈のコートに仕立て直す事が出来ます。着たいきものや着たい季節に合わせていろいろ考えるのは楽しいですよ。 |

|

| しつけの話 |

|

Q 愛子の素朴な疑問 着物にしつけがついていたら、それは新品なの?しつけってどうしてついているの? A 答え しつけがついているからといって未着用の新品とは限りません。 例えば仕立て直したものにもしつけがついています。しつけは裁縫の途中や仕立上がりに形を正しく保つため、粗い縫い目で押さえておくためのものです。 |

・しつけ

・ぐし  |

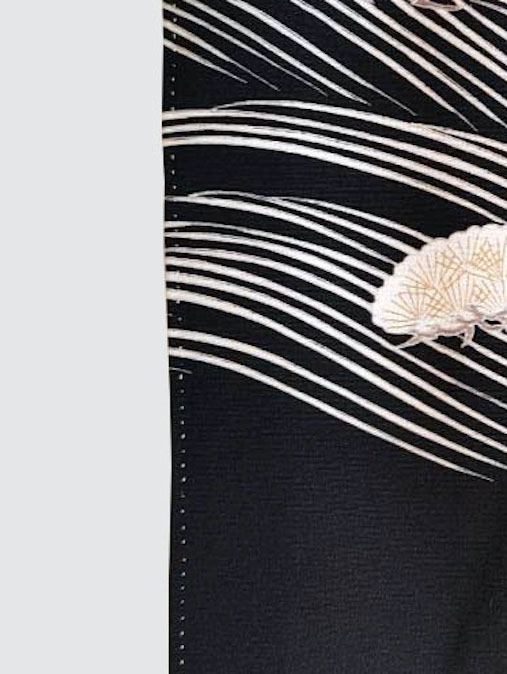

〝しつけ〟は〝仕立て上がり〟の象徴的なもので、 そのしつけを取ることで「新品をおろす」という気持ちに 繋がります。ところが実は後からしつけをかけることも可能なので「しつけがついている」=「まっさらの新品」とは限らないのです。きもののしつけは全て取って着用します。〝ぐしじつけ〟を取る?取らない?と話題になる事が ありますが〝ぐし〟は〝しつけ〟と呼ばず飾りと認識すれば分かり易いかと思われます。 〝ぐし〟とは 和裁では〝ぐし〟と呼ばれる紋付や留袖などの掛衿、袖口、褄下、裾、内揚げなどに細かいステッチのような縫目を施すことがあります。 この〝ぐし〟は(昔のきものにもよく見られますが)きせ山を落ち着かせたり、折り目を抑えるための役目をしていました。 それが、鏝(アイロン)の普及と和裁の仕事が家事とは離れて専門的な技術になるにつれて飾りの役目が増していったのだと思われます。 現在では布に直角に針を刺す、細かい縫目(返し針をすることもある)の〝ぐし〟は仕立上がりの美しさを際立たせる要因にもなっています。そして大変根気と手間のかかる作業です。 |

|

当方では〝ぐし〟を置くと言い、〝しつけ〟とは区別しています。 地域によっては入れるところ(関西)と入れないところ(関東)に分かれるようです。 しつけに頼らず、すっきり美しく仕立て上げること、美しい〝ぐし〟を置くこと、どちらも和裁士の技量です。 当店では留袖であれば柄の雰囲気やお客様の好みに合わせて、紋付であれば嫁ぎ先の地域や風習に合わせてぐしを置く場合と置かない場合があります。 |

|

・ 番外編

こどもの祝い着には、 つけ紐に飾りがつけてあります。 こどもの健やかな成長を願って吉祥文様を色糸で飾ります。 |

目次へ