対談この人と

話そう...

| たかすのきものめぐり④ 絞り染めの世界 小野 順子さん |

|

||||

| ■辻が花との出会い 英文科で学んだあと、大学病院の教授秘書として働いていた典型的なお嬢様。そんな小野順子さんが、「染織の美」という季刊誌に特集された「辻が花の美」を見て、その美しさに感応してしまったのは27歳のときでした。 本の中で彼女をとりこにしたのは、小倉建亮氏の創った辻が花染めでした。「こんな美しいものを、私も作ってみたい」。いかにもお嬢様らしいわがままな一途さでそう思った彼女は、すぐに弟子入りを願って小倉家の門を叩きました。 驚くことに、彼女は、高校生のときに美術部に所属していたという以外、まったく染織やデザインに関わったことがない、いわばずぶの素人でした。無謀といえる弟子志願は、案の定、むべもなく断られます。年齢が27歳と、弟子入りの規定を2歳上回っていたことも原因でした。 しかし彼女はめげませんでした。ふるさとの名物きびだんごをお土産に、二度、三度と先生を訪ねて弟子入りを願いました。「若かったからね、怖いもの知らずで何でもできたんよ」と、小野さんは岡山弁の混じった不思議な抑揚の言葉で言います。そうして四度目の訪問でようやく弟子入りを許されたのでした。 1年後、建亮先生は亡くなり、子息である淳史氏に師事することになった小野さんは、それから10年の修業と3年のお礼奉公を済ませて、40歳のときに晴れて独立したのでした。人より5年から10年遅いスタートでした。 |

|

|

|

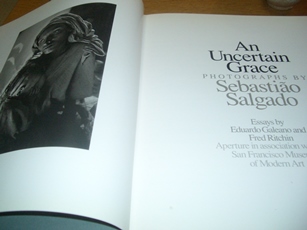

| ■芸術とは生き抜く力 こうした経歴に関係しているのかもしれませんが、彼女は「芸術は、なんとしてでも生きていく力から生まれる」と言います。「それはたとえばこういうこと」言いながら彼女が見せてくれたのは、セバスチャン・サルガドという経済学者から写真家に転身した人の「An Uncertain Greace」という写真集にある一枚の写真でした。 そこには、数え切れない人々が生死をかけてブラジルの山中で鉱物を捜し求める姿が写っていました。本当に死者がでるそうですが、それも不思議ではない光景でした。 この写真を見ているうつに、彼女が言いたかったことが次第に分かってくるような気がしました。世界中で3秒に一人子供が死んでいる現実。戦争の恐怖におびえながら終わる膨大な人生。こうした現実をしっかりと見つめ、「それでも生きる」という精神が放つ生々しく尊い力を感じたときに、魂が図らずも生み出してしまう作品、それが芸術なのだと、彼女は言いたかったのではないでしょうか。ただ漫然と作っている物は、商品になっても芸術品にはならないのだと。 |

|

|

|

| ■レモンの帯 私が大好きな彼女の作品にレモンを描いた帯があります。それはとてもみずみずしくて、まるでそこに本物のレモンがあるかのようです。それを着けると、きっとレモンの生命を身につけて歩くような気持ちがすることでしょう。彼女が大事に思う生命の姿を、レモンに託して表したのでしょう。やさしい色とかたちなのに、全体の様子は凛として、でも輪郭があいまいなそのレモンは、彼女にとてもよく似ています。 「もう少し要領よくやったらいいのに」。彼女はよく人にそう言われるそうです。 京都・壬生にある小さな彼女の自宅兼工房を訪ねた折、浴室のバスタブを使って染めをしている彼女を知りました。 真に作りたいと思う作品を要領よく創るのではなく手間ひまをかけ時間をつむぎながら生まれる清らかな作風こそが、私が愛するものなのです。 いつでもドアのノブに「旅行中」と書いて掛けてある素敵な女性です。 |

|

| vol.27(2005年12月発行)より |

|

|

| ←back |